Juni 2025 - Die Aufgabe 1 - Die Leistungszähler abfragen ......

So gut wie jede Wohnung und jedes Eigenheim und jedes Wohnhaus, welches mit elektrischer Energie versorgt wird, hat in der Wohnung oder im Keller den oder die sogenannten "Stromzähler" - korrekt sind es "Leistungszähler".

Diese Zähler zählen natürlich nicht den Strom, sondern sie messen die durchlaufende elektrische Leistung (den Leistungs-Transfer) - die alten schwarzen Ferraris-Zähler mit einem mechanischen Zählwerk in beide Richtungen, die neuen Zähler (sogenannte Smartmeter) für jede Transfer- Richtung und vor allem für jede der drei Drehstrom-"Phasen" (= Leitungen) getrennt.

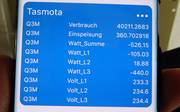

Das gilt damit für die 1-"Phasen"- Zähler genauso wie für die 3-Phasen- Zähler. Bei der Installation einer grösseren PV-Anlage interessiert uns nicht nur der aufsummierte Wochen- oder Monats- Leistungs-"Durchfluß" (=Transfer) sondern auch die aktuelle Ist-Messung für jede der 3 Phasen. Rechts im oberen Bild sehen Sie rechts vom roten Pfeil die zählerinternen "Register", das sind die Variablen oder "Daten-Felder" im Microprozessor bzw. in dessen Haupt-Speicher, in denen die Einzel-Werte zu finden sind und später von uns abzurufen sind.

Für diese "Smartmeter" - auch endlich mal auf Deutsch genannt MME's (Moderne Mess Einrichtungen) - gibt es inzwischen Infrarot- Leseköpfe, die diese Meß-Daten des Zählers in Echtzeit im Minutentakt oder öfter aus diesen Feldern auslesen und aussenden - zur intelligenten Überwachung und intelligenten Weiterverarbeitung. So weit so gut.

.

Los gehts - die Daten aus dem Zählerschrank einsammeln

Um später überhaupt die zu bezahlende Leistungsentnahme aus dem Stadt-Netz zu optimieren bzw. aus dem späteren Akku-Speicher heraus möglichst auf Null zu bekommen, sollten alle wichtigen Meßergebnisse verfügbar sein.

Das wichtigste Meßgerät - das Smartmeter - sitzt (zwangs- weise) im Zählerschrank und liefert präzise aktuelle Online Ergebnise sowie auch die dort selbst errechneten kumulierten Leistungs-Werte (es geht um unser Geld). Sinnvollerweise braucht man dazu einen Lesekopf, der die Daten abruft und digital zur Verfügung stellt

.

Ein Vorgeschmack ...... und es ist übergaupt nicht trivial .....

Den kleinen Infrarot-Lesekopf bekommt man für ca. 35 Euro - designed in Germany - und die rudimentäre TASMOTA- Client-Software bekommt man "Gratis" im Internet. Und jetzt gehts auch hier los, die wollen nur unsere Daten haben, darum kostenlos ??

Es gibt zum Glück einige Konzepte, die funktionieren zwar nur im W-Lan, aber ohne einen Online- Zugang nach draußen. Es gibt also im späteren Betrieb keine Verbindungen zu dubiosen amerikanischen oder - noch schlimmer - chinesischen Servern.

Doch das ganze kostet eben noch mehr Nerven als geplant. Sie brauchen auf jeden Fall einen kleinen W-Lan-Router. Eine ältere Fritz-Box tut es natürlich auch, ist aber viel zu komplex und verschlingt 5 bis 8 Watt - rund um die Uhr.

.

Dieser W-Lan-Router ist die Verbindung zu einem internen W-Lan mit einem Namen und einem Passwort. Die WAN Verbindung ist physikalisch nicht verbunden - also nicht eingestöpselt. Damit ist diese Umgebung leidlich geschützt, aber vorerst nicht ausserhalb des Hauses verfügbar. Bei uns soll sie das auch nicht sein.

Dieser kleine W-Lan-Router verbndet dieses hausinterne W-Lan mit allen möglichen Smartphones oder Tablets oder auch PCs. Weiterhin verteilt der Router die IP Adressen seines eingestellten DHCP-Adressbereiches an alle anderen sich anmeldenden Komponenten wie Wechselrichter, Laderegler, Entladeregler und die später wichtigen W-Lan Steckdosen.

.

Beim Infrarot- Schreib- / Lesekopf fängt die ganze Schei... an

Die Tasmota Software (Firmware) im Lesekopf ist genial. Für alle möglichen Smartmeter auf dem Markt gibt es vorbereitete Konfigurations-Scripte, die im Leskopf eingespeichert werden und die den abgefragten Datenstrom dieses einen Zählers und die einzelnen dortigen "Register "interpretieren. Auch das ist - so weit so gut.

Alle Zähler / Smartmeter haben vorne drauf sichtbar eine Sendediode, die periodisch einen Infrarot- Datenstrom aussendet, den der Lesekopf sehen muß. Bei vielen Varianten ist sogar ein passender Positionier-Ring in dem transparenten Kunststoff-Gehäuse vor der metallnen Scheibe vorhanden, der den Lesekopf sauber positioniert, wobei ein Magnet ihn dann an der Metallscheibe festhält.

Laut Handbuch benötigt man jetzt nur noch einen Nummern-Code vom Netzbetreiber für diese Seriennummer dieses Gerätes, um alle Daten in voller Präzision (Nachkommastellen) auslesen zu können. Diesen Code mit 4 Zahlen dem Zähler beizubringen mit "Optischem Taster" und einer Taschenlape - das ist aus dem vorigen Jahrhundert - vor allem, wie wir festgestellt haben, ist es völlig unnötig.

.

Solch ein Smartmeter hat oben drauf noch zwei weitere Dioden

Die zwei Dioden liegen dicht nebeneinander, die man erstmal gar nicht sieht, weil sie mit einem kleinen silberfarbenen Aufkleber gegen Staub geschützt abgeklebt sind. Dort den Schreib/Lesekopf irgenwie zu positionieren geht quasi auch nicht, weil dort keine Rasten oder Rahmen vorhanden sind.

Doch dazu gibt es hilfsweise eine Positionier-Halterung (oder Schablone), die man mit einem 3D Drucker sogar selbst anfertigen kann. Die beiden Schienen oder Rasten zum Einschieben der Schablone an die korrekte Position sind zum Glück im Gehäuse bereits vorhanden.

.

Jetzt paßt der Lesekopf saugend in diese eingesteckte Schablone rein und sitzt unverrückbar genau über den beiden Dioden. Und was denkt der Ingenieur ? So wie bei der senkrechten Montage vorne auf der Infrarotdiode das USB-Kabel nach oben zeigen mußte, sollte es jetzt nach vorne zeigen "müssen".

Stimmt aber nicht, das Kabel muß jetzt nach rechts zeigen und dann geht es auch, die Daten werden ausgelesen. Das ist zwar im Prinzip unlogisch, (die beiden Dioden im Kopf und die beiden Öffnungen im Gehäuse liegen damit über kreuz ??) dennoch, es funktioniert. - Wer kommt auf solch eine Idee, es steht (bislang) nirgendwo geschrieben.

.

Und der 4stellige Nummerncode wird gar nicht gebraucht !!!

Im Gegensatz zu den übertragenen Daten (Messwerten) aus der Front-Diode, es wurden nur 2 Werte angezeigt, der Rest waren Dummi-Werte (= 9999999), werden jetzt alle mit dem speziellen Easymeter-Script vorbereiteten (benannten) Register ausgelesen und mit der richtigen Bescheibung übertragen, sogar mit Nachkommastellen.

Das ganze nennt man bei uns Ingenieuren bösartigerweise - eine empirische Ermittlung von "wichtigen" Meßwerten. - (Glauben heißt - Nicht wissen)

Welcher Schelm war denn das nun schon wieder ? Nicht nachvollziehbar, aber ok, es funktioniert erst mal. Das "Warum" lassen wir erstmal beiseite.

.

Ein erstes Erfolgserlebnis

Im Moment kann ich gerade mal (erstmalig !) die aktuellen Ist-Werte meines Smartmeters auf allen 3 Phasen und die gewandelte PV-Leistung meiner PV-Geräte anschaun bzw. abfragen.

Rechts ist die Anzeige "Morgens um 6 Uhr", wenn alle Dämmerungsschalter die Beleuchtungen abgeschaltet haben und auch sonst noch niemand im Haus Kaffee kocht.

Im zweiten Bild eine Anzeige Mittags um 13.00 beim Höchststand der Sonne. Zwei Balkonanlagen speisen ca. 560 Watt(VA) in zwei Phasen ein und hier wird die Differenz zwischen der hausinternen Leistungsentnahme und der Einspeisung der überschüssigen Leistung ins Stadtnetz deutlich.

Das ist der erste Gewinn der ganzen Mühe, denn die Mühe ist noch lange nicht zuende. Sie fängt jetzt erst richtig an.

.

Es geht weiter : Die Quellen - unsere Wechselrichter

Jetzt können wir endlich zuschaun, welche elektrische Leistung wir täglich (zwangsläufig) einkaufen. Doch auch der oder die Sonnenstrom-Lieferanten sind wichtig. Unsere ersten beiden PV-Anlagen (die sogenannten Balkon-Kraftwerke) können auch die aktuellen Leistungswerte in unserem W-LAN beeitstellen und ausliefern.

.

Die allermeisten Wechselrichter haben über das W-LAN sowohl einen eingebauten kleinen Webserver mit der Anzeige der einzelnen Register samt deren Beschreibung als auch eine Datenschnittstelle, von der sich eine intelligente zentrale Software diese Zahlen abholen kann. Doch das kommt später.

.

Wichtig : die sogenannten "Verbraucher" einzeln abfragen

Und dort gibt es mehrere Varianten an Technik von diversen Herstellern und viele Geräte. Für die Testzwecke im Hifi- und Fernseh-Labor haben wir die Meß-Steckdosen- Aufsätze mit einem Display und einem Umschalttaster. Bei denen hatte ich Wert auf eine möglichst genaue Messung ím unteren Leistungs-Bereich - also unterhalb von 5 Watt - gelegt. Das ist wichtig, wenn man die "Grundlast" erkennen, bewerten und vernünftig aufsummieren will.

Und deutlich preiswertere Steckdosenaufsätze gibt es auch - mit verbesserten Displays - doch die kommen bei der Meßgenauigkeit unter 2 Watt auf 10% Abweichung, die teureren Steckdosen über 25 Euro liegen bei nur 1 bis 2 % Abweichung.

Dann gibt es diese Meßsteckdosenaufsätze ohne das Display aber mit einem W-LAN Chip, sodaß sie von Ferne abgefragt werden können.

.

Jedes dieser W-LAN fähigen Gräte kann man mit einer Tasmota Client Software auf dem Smartphone oder dem tablet computer abfragen. Auch hier wird nur der aktuelle Istwert angezeit, mehr nicht. Für den schnellen Überblick mag das ausreichen, für eine Planung von Veränderungen (Einsparungen) reicht es nicht aus.

.

Das Ziel ist bei uns, die elektrische Energie der Sonne zu bunkern und ganz gezielt des Nachts ins Hausnetz einzuspeisen. Eine weitere Aufgabe ist es, die Steckdosen mit der Grundlast von den Steckdosen mit der temporären Last zu identifizieren.

.

Das ganze Konzept hat Schwächen, nämlich die Reichweite

Die W-Lan Kommunikation mit dem Lesekopf und den Tasmota-Steckdosen ist sehr schwach, denn die Antennen sind zu kurz. So geht es also nicht.

Da später sowieso ein Raspberry PI 3b eingesetzt werden soll, wird das Konzept gleich geändert. Der Tasmota Schreib-Lesekopf wird auf USB Betrieb umgejumpert. und mit dem Raspi verbunden. Weiterhin möchte ich nicht die W-Lan Technik im Raspi benutzen, sondern einen eigenen simplen WLAN Router ergänzen. Das kann durchaus eine unbenutzte ältere Fritz-Box sein. Doch die Fritzbox kann viel zu viel und hat einen zu hohen Leistungsbedarf, ein preiswerter EDIMAX Router tut es auch.

.

Der W-Lan Router ist jetzt der Anlaufpunkt meiner Notebooks.

Auf dem Raspi 3 wird später die PV-Verwaltungs-Software installiert, die alle Tasmota Komponenten und alle Wechselrichter und später den oder die Laderegler und Entladeregler koordiniert und verwaltet. Der Raspi wird über ein kurzes Ethernetkabel mit dem Router verbunden und bekommt eine feste IP Adresse. Auch die W-Lan Steckdosen bekommen eine IP-Adress aus diesem DHCP Bereich.

Für uns wichtig : Ich nehme für diese Insellösung ohne Internet- Zugang eine IP- Nmmer aus dem öffentlichen Bereich, bei uns 193.218.xxx.yyy. Denn dieses W-Lan ist (nur !) in unserer Straße zu sehen. Das wiederum bedeutet, ein Spion kann diese IP-Nummern nicht nutzen. Zusätzliche Raspi-Software muß vorher mit anderen IP-Nummern mit Internet-Zugang (oder über einen USB-Stick) installiert sein.

.

Den RASPI 3b "aufsetzen"

Wir brauchen den RASPI 3b mit 4 x USB und Ethernet früher oder später. Darum braucht der ein aktuelles 64bit Betriebssystem - eines speziell für den Raspi 3b. Das gibt es in drei 64Bit- Varianten, klein, mittel und groß. Uns reicht "mittel" mit minimaler grafischer Oberfläche. und die hats in sich, zum Glück. Das ist zwar ein Debian Derivat, aber sehr Windows XP ähnlich, super gemacht und schnell verständlich - auf Deutsch !!

Sie nennen es ???? und der am HDMI Port des Raspi angeschlossene kleine HDMI-Bildschirm funktioniert super.

.

Ohne EDV- und Linux Expertise geht es (doch) nicht.

Auch wenn es in diversen Foren zu oft anders behauptet wird, wenn Sie solch ein komplexes System betreiben wollen, brauchen Sie Erfahrung und EDV-Fachwissen. Das Einrichten von IP-Nummern auf dem DHCP Server, dann auf den Sensoren und Wechselrichtern ist nicht so einfach. Das Umstellen von den installierten Komponenten mit automatischen DHCP Nummern auf feste IP Nummern ist ebenfalls nicht ganz einfach.

Dzu kommt noch viel mehr.

Der Raspi 3b wird unser zentraler Mikroprozessor

Dau benötigt der "leere" RASPI 3 erst mal ein Betriebssystem. Und da gibt es viele. Die Raspi Freaks streiten, welches von weit über 50 Varianten von RedHat, Suse oder Debaian Linux das bessere oder gar das ideale System sei.

Ich habe mich für die aktuelle 64bit Debian Version von der Raspbery Web-Seite entschieden und das war gut so. Der Raspi bekommt eine USB Tastatur und eine USB Maus. - Das dort abzuholende (mittlere = mittelgroße) Image ist ca. 1,2 MB groß und wird auf die 8GB Micro SD Karte expandiert. In diesem Image ist die DHCP IP-Nummern- Erkennung sowie der Netzwerk-Chip aktiviert. Die W-Lan Technik ignoriere ich zur Zeit.

.

Die Sprache wird auf Deutsch umgestellt und SSH und VNC werden aktiviert. Da ich einen ganz kleinen hochauflösenden 7" HDMI Monitor am Raspi dran habe, muß ich die Bildschirmauflösung auf eine größere Schrift umstellen und auch den Mauszeiger deutlich vergrössern, sonst ist der Raspi nicht zu konfigurieren.

.